不同土壤溫度、濕度、PH對玉米紋枯病菌菌絲生長狀況的影響

玉米紋枯病已成為遼寧省玉米豐產栽培中主要限制性因素之一。近年來,隨著玉米產區對玉米品種、抗病性、耐密性等要求的提高,品種示范田間種植密度相比以往有大幅度的增加。因此,田間玉米灌層內土壤溫濕度相對提高,土壤環境條件有利于紋枯病的發生。關于玉米紋枯病的生物學特性前人已有報道,但對土壤環境因素影響玉米紋枯病菌菌核生長產生,尚缺乏系統的定量研究。本文采用土傳植物病原生態學的試驗方法,通過對玉米生長最適宜的生長條件,模擬了土壤溫度、含水量、pH值對玉米紋枯病菌菌核生長進行了研究。并應用SPSS 11.5進行差異顯著性和相關性分析,分析不同土壤環境下菌核生長和萌發狀況,明確土壤環境對玉米紋枯病發生的影響。旨在進一步明確玉米紋枯病菌菌核在土壤中的生存條件,明確其規律,將為今后在玉米生產上防治玉米紋枯病田間流行提供重要的理論和實踐基礎。

玉米紋枯病菌菌絲的測量

菌絲的測量:測量菌落直徑作為生長量指標,以菌核的中心為圓點,病菌培養12 h后,每隔12 h用直尺按十字交叉法測量菌落大小,每天記錄數據。直到產生菌核為止,停止測量。

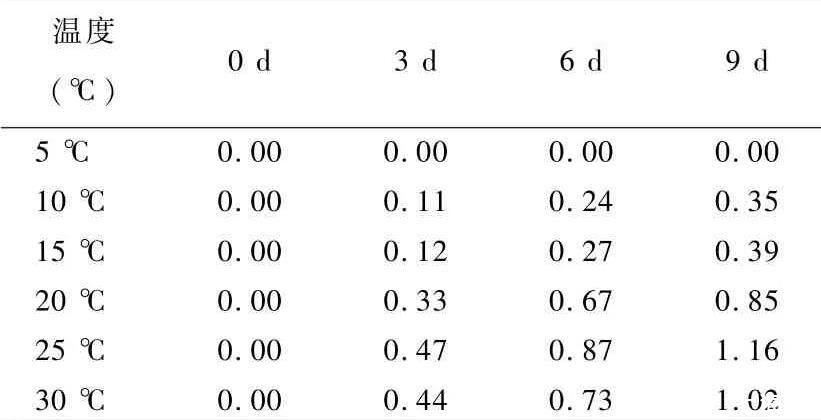

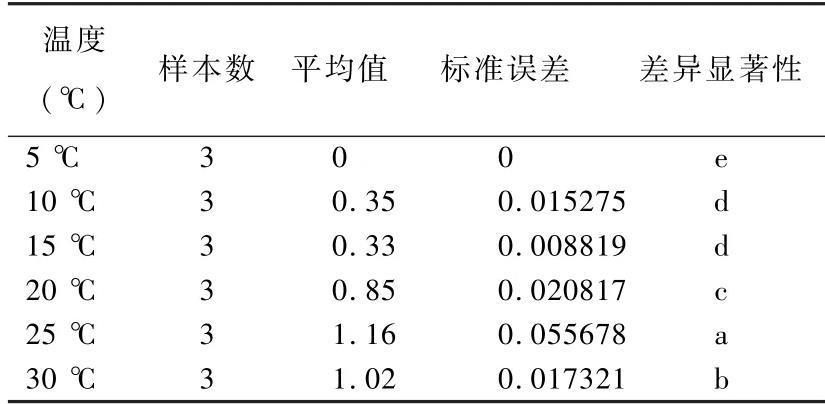

土壤溫度對菌核生長狀況的影響

含水量控制在15%,pH值為7的條件下,培養9 d,每3 d測量1次菌落直徑,從表1和表2中可見,在30℃、25℃和20℃土壤溫度條件下對玉米紋枯病菌菌絲生長影響較大,特別是25℃時菌核生長最快。而5℃、10℃和15℃影響較小,尤其玉米紋枯病菌菌絲在5℃的土壤環境中幾乎不能生長。可以初步得出結論:玉米紋枯病菌適合于在高溫條件下發病,低溫條件下紋枯病菌發病較高溫條件緩慢。

表1菌核在不同溫度下產生菌絲的狀況

表2不同溫度下菌核生長情況差異顯著性分析

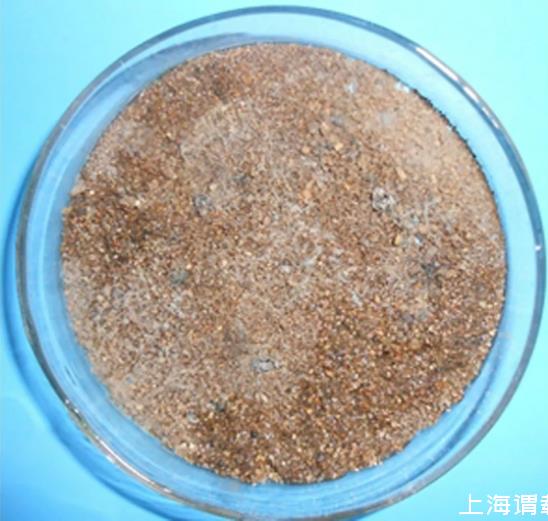

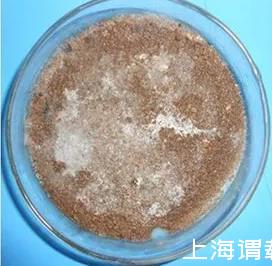

含水量控制在15%,pH值為7的條件下,培養9 d后,25℃,30℃條件下菌落直徑最大,生長較好(圖1、圖2)。

圖1 25℃下菌核產生菌絲情況

圖2 30℃下菌核產生菌絲情況

不同土壤含水量對菌核生長狀況的影響

在pH值為7的條件下,培養9 d,每3 d測量一次菌落直徑,由表3可以分析出:在溫度(25℃)、pH值為7一定條件下,土壤含水量在10%、15%、20%、25%、30%菌核均能生長出菌絲,其規律是濕度越大,生長速度越快,這與其高溫高濕的習性相關。經SPSS 11.5軟件分析(表4)可以看出:各個土壤含水量之間差異性顯著。綜合以上分析可以得出結論:土壤含水量對菌核生長影響較大,菌核隨著濕度增加生長速度加快,但濕度低菌核生長出菌絲較慢,因此濕度大有利于菌核的生長。這也說明控制濕度,有利于控制病害的發生。

不同土壤pH對菌核生長狀況的影響

在溫度(25℃),含水量15%條件下,每3 d測量1次菌落直徑,由表5可以分析出:菌核在pH值為7和pH值為6及微酸性下生長較好,尤其是在中性條件下菌核生長快,形成的菌落最大,而在強酸和強堿條件下生長速度緩慢或幾乎不生長。經SPSS 11.5軟件分析(表6)可以看出:各個pH之間差異性顯著。綜合上述分析可以得出結論:玉米紋枯病菌核喜在中性或略偏酸性條件下生長,強酸、強堿都會對其生長產生抑制作用。

結論

玉米紋枯病其病原菌Rhizoctonia solani是土壤生態系統中的一員。土壤中物理、化學和生物等因素的協同作用對寄主的健康生長和病原菌的存活有很大的影響,這些因素之間互相促進、互相制約,可能使寄主的生長發育良好,也可能加重植物病害的發生。因此,利用調節土壤溫度、濕度、pH值等技術來控制玉米紋枯病的發生,以達到防治該病害的目的。

土壤溫度對菌核生長出菌絲影響較大,在含水量一定,pH一定的條件下,隨著時間的進展,不同溫度下的玉米紋枯病菌菌絲長度與溫度成正比例關系,即溫度越高菌絲生長的越快,25℃下菌核生長最快,30℃次之,而5℃條件下菌核幾乎不生長,從而得出結論:含水量,pH一定情況下,高溫條件比低溫更有利于玉米紋枯病的發生。土壤含水量及土壤濕度也是促進菌核生出菌絲一個重要因素,由土壤不同含水量對菌核生長試驗說明,隨著濕度的增加,菌核生長出菌絲的速度越快,這也更能體現該菌喜歡高濕的習性。掌握其規律,控制土壤濕度,有利于減輕病害的發生。土壤pH值對菌核生長出菌絲也有一定影響,從試驗測得數據來看,玉米紋枯病菌核喜在中性或略偏酸性條件下生長,強酸,強堿都會對其生長產生抑制作用。為了更好地深入研究玉米紋枯病菌菌核萌發,室內測定土壤不同有機質含量以及在N2、O2和CO2脅迫情況下對玉米紋枯病菌菌核的萌發是否有影響,有待進一步深入研究。

相關新聞推薦

1、微生物快速藥?敏監測系統對腸桿菌屬和非發酵菌屬、葡萄球菌屬和鏈球菌屬鑒定正確率